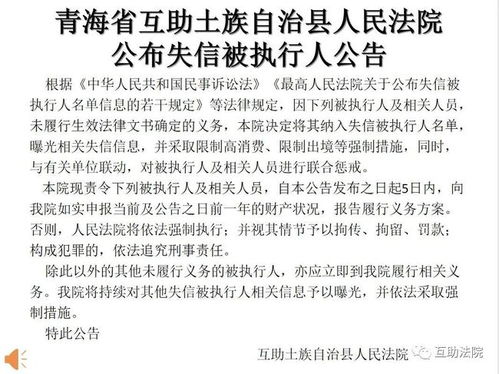

失信被执行人,是指那些未履行生效法律文书确定的义务,并且具有拒绝报告或者虚假报告财产、违反限制消费令、无正当理由拒不履行执行和解协议等情形,被人民法院依法纳入失信被执行人名单的人。

失信被执行人名单制度是人民法院根据《中华人民共和国民事诉讼法》和《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》建立的,目的是通过信用惩戒手段,督促被执行人自觉履行生效法律文书确定的义务,维护司法权威,提高司法公信力,营造向上向善、诚信互助的社会风尚。

因此,失信被执行人是由人民法院依法认定的。

失信被执行人现象的产生原因及对策分析

随着社会经济的发展,失信被执行人现象日益凸显,严重影响了社会信用体系和法治秩序。本文将从失信被执行人现象的产生原因、现状以及应对策略等方面进行分析,以期为解决这一问题提供参考。

一、失信被执行人现象的产生原因

1. 经济因素

随着我国经济进入新常态,市场竞争加剧,一些企业和个人因经营不善或消费过度,导致无力偿还债务。特别是受到新冠肺炎疫情的冲击,部分行业和领域受到严重影响,企业停业或倒闭,个人收入减少,还款能力下降,从而产生失信被执行人现象。

2. 制度因素

我国社会信用体系建设尚不完善,诚信意识和法律意识普遍不强。一些企业和个人在签订合同或借贷时,缺乏风险评估和预防措施,盲目承担超出自身能力的义务。在履行义务时,又缺乏诚信守约的责任感和契约精神,故意拖延或逃避还款。

3. 执行因素

部分法院在执行过程中存在执行力度不够、执行效率低下等问题,导致失信被执行人难以被有效追责。此外,一些被执行人采取伪造证据、暴力抗拒、隐匿转移财产等手段逃避执行,进一步加剧了失信被执行人现象。

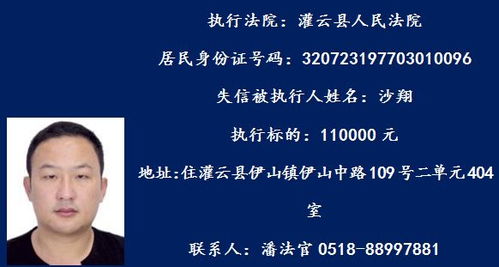

二、失信被执行人现象的现状

根据中国执行信息公开网数据显示,截至2023年6月,全国失信被执行人数已超过2665万。这些失信被执行人不仅损害了债权人的合法权益,也影响了社会的诚信体系和法治秩序。

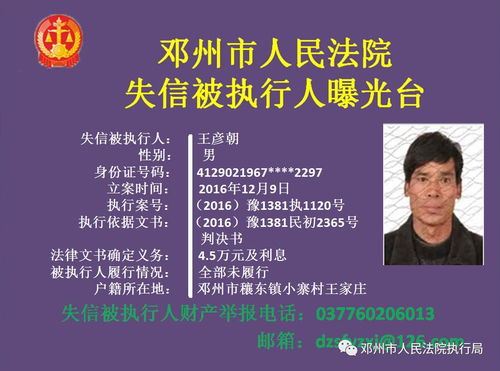

三、应对失信被执行人现象的策略

1. 完善社会信用体系

加强社会信用体系建设,提高企业和个人的诚信意识,从源头上减少失信行为的发生。同时,加大对失信行为的惩戒力度,提高失信成本。

2. 加强法律法规建设

完善相关法律法规,明确失信行为的认定标准、处罚措施等,为打击失信行为提供法律依据。

3. 提高执行力度

加强法院执行力度,提高执行效率,确保生效法律文书得到有效执行。同时,加大对被执行人的追责力度,严厉打击逃避执行行为。

4. 强化宣传教育

加强诚信宣传教育,提高全社会对失信行为的认识,引导企业和个人树立诚信意识,自觉履行法律义务。

失信被执行人现象的产生是多方面因素共同作用的结果。要有效解决这一问题,需要从经济、制度、执行和宣传教育等多方面入手,综合施策。只有全社会共同努力,才能构建一个诚信、法治的社会环境。